![h2]()

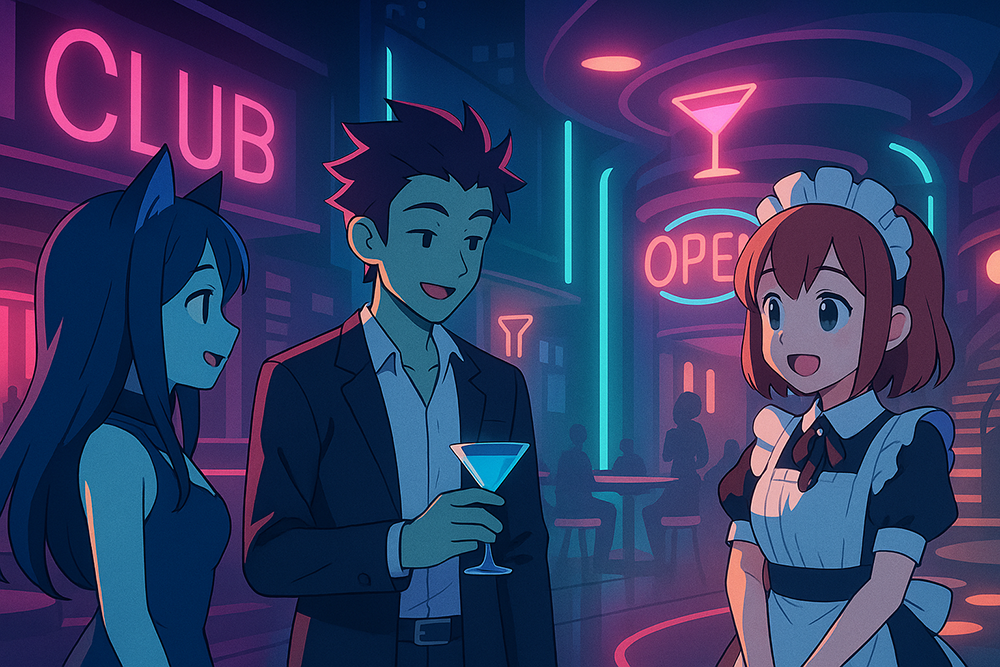

メタバースがつくり出した新しい“夜の街”と“萌え文化”

メタバース、特にVRChatでは「人と人が直接出会える空間」が核になっています。

その中で自然に広がったのが、現実の遊び場や接客文化を模した空間です。

・匿名性と自由度:現実のように外見や年齢に縛られず、アバターを通して誰でも“理想の姿”で接客・会話ができる。

・コストの低さ:実店舗と違い、場所代・内装・人件費が大幅に抑えられるため、小規模グループでも始めやすい。

・コロナ禍の影響:外出制限でリアルな飲食店やエンタメが閉ざされ、代替としてバーチャル空間に需要が集中した。

この流れが「バーチャルキャバクラ」や「バーチャルメイド喫茶」の登場を後押ししました。

・体験の中心は“会話”

現実同様、飲み物や空間は演出に過ぎず、実際には雑談・相談・冗談を交わす時間がメイン。

・料金体系の多様化

チップや寄付システム、あるいは特定のアバターやワールドへの入場料で収益化。

・非日常感の演出

ネオンサインが輝くクラブ風ワールドや、きらびやかなアバター衣装で“バーチャル夜の街”を表現する。

💡 一部では「現実以上に気楽に話せる場所」として、孤独を抱える人の居場所にもなっています。

・“おかえりなさいませ、ご主人様”の継承

現実のメイド喫茶の定番フレーズやサービスを、そのままアバター接客で再現。

・空間演出の自由度

ゴシック調の洋館や、宇宙船のようなSFカフェなど、現実では作れない設定の「メイド喫茶」が多数登場。

・交流の場としての役割

ファン同士がメイドや客として参加し、コミュニティ的に楽しむケースが多い。

「萌え文化」と「メタバースの空間自由度」が強く結びついた例といえます。

・新しい雇用形態

個人が「接客スキル」をアバターを通して収益化できる場として注目。

・文化的意義

日本発の「キャバクラ」や「メイド喫茶」のカルチャーが、メタバースを通じて海外ユーザーにも広がり始めています。

・議論の余地

一方で、現実の「水商売」との境界線や、青少年のアクセス制限、モデレーション体制など課題も存在。

・MR(複合現実)との融合

将来的には、現実の飲食とバーチャル接客を組み合わせるハイブリッド型店舗も登場する可能性があります。

・国際化

英語圏では「Virtual Host Club」「Virtual Maid Café」として広がり、カルチャー交流の場になることも期待されます。

・クリエイター経済圏への組み込み

接客をする人だけでなく、衣装デザイナー・ワールド制作者・配信者など、多様なプレイヤーが収益を得る仕組みが強化されていくでしょう。

バーチャルキャバクラやメイド喫茶は、単なる「現実の模倣」ではありません。

・現実の制約を越えた表現の場

・孤独を和らげる交流の場

・文化輸出の新しい形

として、メタバースの中で着実に存在感を増しています。